Иваново славится не только невестами: в городе находится один из ведущих ядерных вузов России — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина. На кафедре атомных электростанций работает Мария Вольман — хрупкая девушка, которая не испугалась сложной технической специальности, на своей странице рассказывает про АЭС и запустила блог «Ядерные истории».

Еще в школе поняла, что хочу связать жизнь с атомной энергетикой

В школе училась на отлично, поэтому могла поступать в любой вуз: у меня была золотая медаль, по действующим тогда правилам оставалось выбрать профильный предмет и сдать ЕГЭ по математике. Если математика была профильной, достаточно было одного государственного экзамена. Всегда мечтала учиться на специальности с красивым названием, поэтому выбрала атомную отрасль. Звучит необычно и завораживающе, можно сравнить только с космонавтикой.

Родители поддержали — никогда не советовали, куда поступать. Немного обижалась за это, но сейчас понимаю: они хотели, чтобы это был мой самостоятельный выбор. Учителя тоже одобрили, хотя преподаватель по русскому языку и литературе сказала: «Жаль, что не на филологический».

Решила учиться в родном городе, потому что я единственный ребенок в семье и оставлять родителей не хотелось. В Ивановском государственном энергетическом университете имени В. И. Ленина как раз была специальность «атомные станции». Мне тогда казалось, от девушки не ожидают услышать, что она учится на таком направлении. Название мне понравилось, я подала документы и прошла.

Когда училась в школе, мы уделяли одинаковое время всем предметам: физике, математике, русскому языку. Не могу сказать, что я целенаправленно готовилась к поступлению, что-то зубрила. Считаю, что не совсем правильно превращать школьное обучение в подготовку к ЕГЭ по конкретным дисциплинам. Например, если человек решил стать инженером-физиком, это не значит, что ему не нужны русский язык и литература, — они как раз очень пригодятся в будущем. В школе важно развивать кругозор, а для этого нужны знания из разных областей.

Учеба давалась легко, и с первых курсов я посвятила себя науке

Есть миф, что атомная энергетика — мужская специальность. Из-за этого убеждения девушки в отрасль идут редко, в группе из 35 человек нас было всего двое. Нам не было сложно, учились наравне со всеми. У девочек выбор технических специальностей более осознанный, потому что мальчиков часто к поступлению на инженеров подталкивают родители.

В первые годы обучения столкнулась с тем, что все немного не так, как я себе представляла. Например, не хватало общения с преподавателями на лекциях. Особенно на первых курсах, когда идет в основном математика и физика, вся группа сидит и решает задачки самостоятельно. Я ждала обсуждений, что мы будем делиться мыслями на занятиях, но все сводилось к уравнениям.

На помощь пришла студенческая наука — там требовался творческий подход. Когда нужно написать тезисы даже для простой студенческой конференции, приходится сложные идеи излагать простым языком. А во время докладов важно объяснить публике главные тезисы. Студенческая наука перекрыла недостаток общения, поэтому я очень быстро втянулась.

Конференции, олимпиады, конкурсы — важный студенческий опыт, при этом необязательно становиться ученым. Чтобы попасть на конференцию, достаточно поставить и решить несложную исследовательскую задачу, написать статью, защитить идею и правильно ее представить — такие навыки потом пригодятся в карьере. Поэтому рекомендую студентам не бояться науки и пробовать свои силы.

Настолько увлеклась наукой, что решила поступать в аспирантуру

Научный руководитель у меня появился рано, на третьем курсе. Это был Владимир Семенов — доктор технических наук, профессор, который занимался широким кругом вопросов: от техники высоких напряжений до плазмохимии и ядерной физики. Он заметил, что мне интересно учиться, давал задания «со звездочкой». Я активно включилась в исследовательскую работу, начала писать статьи, участвовала в серьезных конкурсах.

Ездила на конференции — в нашей отрасли бывают поездки в очень интересные места. Больше всего запомнились первые посещения наукоградов:

- Обнинск — колыбель атомной энергетики. В программе конференции было посещение самой АЭС, которую остановили в 2002 году.

- Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Это была летняя школа — неделю мы жили в кампусе, посещали лаборатории исследовательского института.

Со студенческих времен темой моих работ стало моделирование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в активных зонах реакторов — разрабатывала модели и учебные задачи для их использования в изучении реакторов. Другими словами, моделировала тренажерные комплексы, которые помогают обучать персонал. В атомной энергетике невозможно готовить сотрудников сразу на реальном оборудовании. И этому была посвящена моя кандидатская диссертация. Студенческая наука так плавно перетекла в аспирантуру, что я особенно не заметила разницы и не почувствовала нагрузки.

Защищалась в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт». Я могла бы выбрать другую тему и защищаться в одном из советов родного вуза, дома и стены помогают. Но очень рада, что получилось съездить в МЭИ: интересный опыт и шанс познакомиться с инфраструктурой вуза. Защита прошла успешно, я стала кандидатом технических наук.

Когда пошла в аспирантуру, не думала, как потом буду применять знания, — мне просто нравилось учиться. Сейчас вижу, что направление, в котором работаю, очень востребовано. Последние 20 лет отрасль атомной энергетики активно развивалась, и в последние годы вакансий для выпускников становится все больше. Это не только предложения от АЭС, запросы иногда приходят из неожиданных мест — например, однажды университет получил запрос со стороны атомного ледокольного флота.

Стала преподавателем вместо того, чтобы работать на АЭС

После защиты осталась преподавать в университете на кафедре атомных электрических станций — мне очень нравится работать в вузе. Там деятельность разноплановая: обучение, организация молодежных мероприятий, исследования. У нас в университете активная студенческая жизнь, проходят фестивали и научные конференции. Самые яркие для меня мероприятия — профильные олимпиады по теплоэнергетике. Нравится общаться с талантливыми студентами, обмениваться опытом с коллегами и принимать команды в стенах вуза.

В университете совмещаю несколько должностей: работаю доцентом на кафедре атомных электрических станций, а еще являюсь руководителем Научно-образовательного центра высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики. Мы располагаем полномасштабным тренажером энергоблока атомной станции с ВВЭР-1000. Это водо-водяной энергетический реактор с номинальной мощностью 1000 МВт, один из самых распространенных в серии.

Преподавание для меня идеальная работа, потому что закрывает все потребности. С одной стороны, занимаюсь чем-то техническим, с другой — обучаю и выступаю перед студентами, а с третьей — постоянно общаюсь с молодежью.

Очень сложно представить себя на работе с жесткой дисциплиной, где нужно находиться на станции от звонка до звонка. Работа в университете — свобода в самом лучшем смысле этого слова. Иногда задерживаюсь и провожу в вузе больше, чем восемь часов, но время пролетает незаметно, потому что постоянно переключаюсь. В атомной отрасли такая творческая свобода тоже возможна, но тогда придется пройти непростой карьерный путь — начинать все с нуля. Я уже выбрала преподавание, поэтому сейчас тяжело представить другой сценарий.

Ездила на стажировки на действующие АЭС

В нашей отрасли есть интересные стажировки для преподавателей — атомные станции идут навстречу и устраивают поездки. У университета ключевым партнером является концерн «Росэнергоатом», поэтому часто приходят приглашения от АЭС.

В атомной отрасли стажировки проходят на тренажерах — это полномасштабная реконструкция управляющего пульта реактора. Полная копия рабочего места оперативного персонала, с переключателями и индикаторами. Мы не можем практиковаться на реальных объектах, потому что это опасно, но при этом обучение должно быть максимально приближено к реальности — вот мы и используем модели.

Тренажер воссоздает разные режимы — например, нормальную эксплуатацию или аварийную ситуацию вплоть до запроектной аварии. Когда обучаемый находится на пульте управления, он получает информацию о состоянии оборудования — не отдельного реактора или турбины, а всего энергоблока. И систематизирует свои знания о сложных, взаимосвязанных процессах.

За время работы в университете у меня было две стажировки на действующих станциях.

Калининская АЭС. Стажировка 2016 года, я готовилась к защите диссертации, поэтому в первую очередь меня интересовала работа учебно-тренировочного подразделения, модели и учебные методики для тренажеров. Калининская станция — рекордсмен по количеству тренажеров, у них на четыре энергоблока воссозданы три полномасштабные модели.

Ленинградская АЭС. На стажировке познакомилась с турбинным цехом и его оборудованием, посещала пульт управления. Еще во время поездки была возможность изучить работу лаборатории психофизиологического обследования — это подразделение, которое отвечает за состояние персонала и тесно связано с тренажерной подготовкой.

Стажировки помогают погружаться в вопросы подготовки сотрудников станции, придумывать что-то новое для студентов в части использования оборудования, которое есть у вуза. Недавно в университете появился еще один уникальный объект — аналитический тренажер для энергоблоков с одним из самых современных отечественных реакторов — ВВЭР-1200. Он, как и полномасштабный тренажер, позволяет воссоздать рабочее место оперативного персонала станции.

Задевает, что люди не верят в безопасность мирного атома

К нам в университет часто приезжают школьники и абитуриенты на экскурсии — познакомиться с вузом, в том числе с нашей специальностью. Я провожу лекции, рассказываю об объекте, работе персонала. Мне всегда нравилось общаться с аудиторией, потому что люди приходят с разными знаниями. Кто-то уже хорошо знаком с атомной энергетикой, а кто-то вообще не представляет, что это такое. С таких экскурсий и началась моя популяризаторская деятельность.

Во время лекций я часто встречалась со страхом со стороны аудитории: люди боятся атомных станций. Иногда посетители прямо с порога спрашивали, безопасно ли находиться в помещении тренажера. Приходилось объяснять, что даже чего-то теоретически опасного внутри нет, это просто модель пульта управления. Меня немного задевает такое предвзятое отношение к атомной отрасли. Отчасти понимаю опасения, потому что мирный атом был не первым, он последовал за созданием ядерного оружия — отсюда страхи на подсознательном уровне.

Вот с какими заблуждениями сталкиваюсь чаще всего.

Если использовать АЭС, будет второй Чернобыль. В атомной энергетике очень строгое отношение к безопасности — например, через вероятностный анализ событий. Еще во время проектирования инженеры рассчитывают, насколько велик шанс аварии, и стараются минимизировать риски. Сотрудники должны выполнить высочайшие нормативные требования к вероятности тяжелого повреждения активной зоны и выбросов. Авария на АЭС — это наложение огромного количества факторов, единичный случай, как было в Чернобыле.

Атомная энергетика — это очень опасно. Часто слышу не в форме вопроса, а как безапелляционное утверждение. Люди не задумываются, что традиционная энергетика даже опаснее, чем атомная. Например, в продуктах сгорания топлива есть радиоизотопы — нуклиды, в ядрах которых идет радиоактивный распад с выбросом ионизирующего излучения. И эти вещества оказываются в окружающей среде: воздухе, воде, еде. В атомной энергетике следят за излучением и выбросами и, если значения превышают допустимые, принимают меры.

АЭС — это неэкологично. Есть мнение, что станции загрязняют окружающую среду. Но АЭС оказывают минимальное воздействие на природу: на них не используют мазут и уголь, нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Атомные станции — это самая зеленая технология. Сейчас у людей много ожиданий от альтернативных источников энергии вроде солнца, ветра, биотоплива. Их рекламируют, они на слуху, поэтому в них верят больше, чем в мирный атом.

Рядом с АЭС опасно находиться. Часто меня спрашивают, насколько близко допустимо подходить к атомной станции. Можно в режиме реального времени посмотреть радиационную обстановку вокруг ядерных объектов — например, на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. На карте видно, что излучение не превышает допустимые нормы. При этом мы часто не знаем, какой уровень радиации у нас в квартирах, на дачах, в общественных местах — никто не ходит по своему двору с дозиметром. Рядом со станциями безопасно, потому что там следят за излучением.

Все работники АЭС уходят на пенсию раньше. Люди верят, что работа персонала связана с вредными условиями труда из-за радиации. Но внутри станций строгий контроль за излучением, там показатели регулярно измеряются. АЭС, которая работает в штатном режиме, для персонала безопасна, если люди соблюдают инструкции. Не все работники атомных станций уходят на пенсию раньше — это скорее исключение, узкий круг людей, которые напрямую обслуживают сам реактор и очистные устройства.

Чтобы бороться с мифами, запустила блог про АЭС

Блог стал логичным продолжением популяризаторской работы — я начала вести его в августе 2024 года, опубликовала несколько клипов. Создавала специально под конкурс всероссийского проекта «ТопБЛОГ» от платформы «Россия — страна возможностей»: случайно увидела информацию и решила попробовать. Условия участия были максимально простые:

- аккаунт с охватом не менее 500 человек в любой социальной сети. У меня на тот момент было уже примерно столько друзей, поэтому я проходила по требованиям;

- пять постов, объединенных тематикой. В качестве общей идеи выбрала историю первого ядерного реактора — сняла пять небольших клипов. Сначала переживала, потому что запустили его в США, в Чикагском университете, — хотелось больше рассказывать про отечественные АЭС. Успокаивала мысль, что над проектом работали ученые из разных стран. Первый реактор запускали на стадионе университета, поэтому я снимала ролики на стадионе нашего ИГЭУ — получились запоминающиеся видео;

- тематическое направление. Организаторы конкурса заранее определили список, я выбрала науку и образование.

В видео про первый ядерный реактор постаралась наглядно показать, как он вписался в футбольную площадку, — для этого снимала ролик прямо на стадионе ИГЭУ. Источник: личный профиль Марии Вольман во «ВКонтакте»

Отнеслась к запуску блога как к эксперименту: никогда в жизни ничего не снимала и не вела соцсети, решила проверить, смогу ли сделать пять постов, которые оценят. До этого момента аккаунт целенаправленно не вела — как молодой преподаватель, старалась не показывать личную жизнь студентам. Удалила фотографии, не писала посты, пользовалась соцсетью только для переписки.

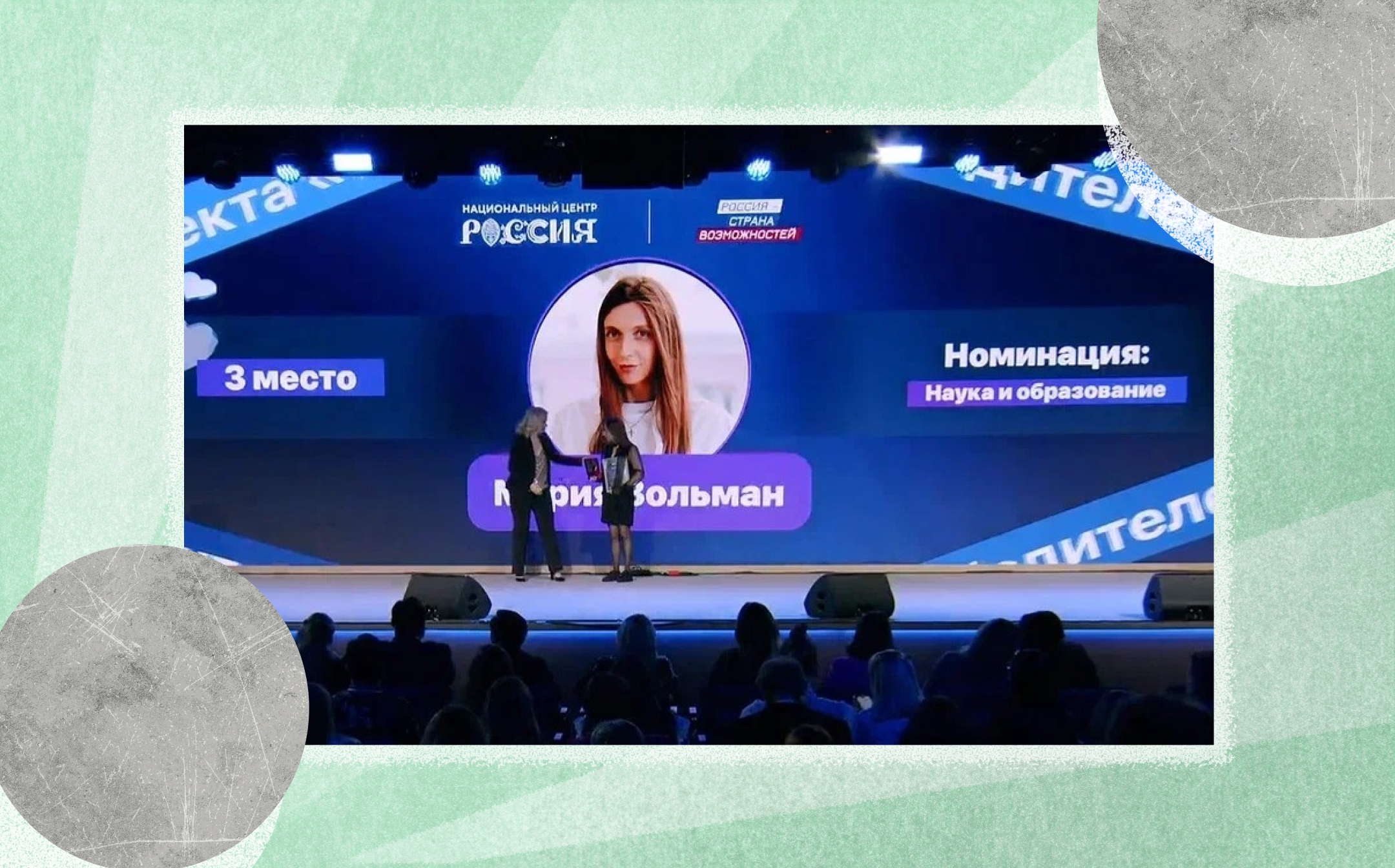

Опубликовала пять постов, подалась на конкурс и в декабре 2024 года узнала, что в номинации «Наука и образование» заняла третье место. Для меня это было шоком, но я поняла, что мой небольшой эксперимент удался и нужно продолжать. В качестве приза я получила возможность вести собственную рубрику на сайте научно-просветительского проекта «Поиск». Но главной наградой стала уверенность в себе как в авторе контента.

Начала рассказывать ядерные истории на RUTUBE

Для конкурса я использовала аккаунт во «ВКонтакте» — это была одна из социальных сетей, которая подходила под требования. Когда победила, решила создать еще RUTUBE-канал «Ядерные истории», потому что у меня видеоконтент и логично его там размещать.

Сейчас это сложно назвать каналом, потому что там всего 50 подписчиков. Но как раз RUTUBE важнее, потому что во «ВКонтакте» на меня подписаны друзья и коллеги, а тут это совершенно незнакомые люди. Кто-то увидел клип в ленте, ему понравилось, и он стал постоянным зрителем. Платным продвижением во «ВКонтакте» или на RUTUBE не занималась — пока это все в планах. Я еще только делаю первые шаги, впереди большая работа.

Самое сложное в собственном блоге — остановить внутреннего перфекциониста. У меня есть небольшой синдром отличницы, поэтому хочется делать все идеально. Например, когда монтирую клип, думаю, что можно сделать лучше, переснять. И тут важно вовремя остановиться, опубликовать то, что уже получилось.

Впереди — личный «проект», а потом новые высоты

Творческий процесс пока на паузе, это связано с одним личным «проектом»: сейчас у меня идет 40-я неделя беременности (интервью проводилось в июле 2025 года. — Примеч. ред.). С августа до декабря я активно вела блог, а вот с начала нового года уже сказались ограничения, поэтому взяла паузу. Но очень надеюсь, что после рождения ребенка снова вернусь в творческий процесс.

Я уверена, что популяризация атомной энергетики в социальных сетях — перспективный проект. Эта сфера — настоящий кладезь информации: за 80 лет было много интересных проектов, людей, изобретений. Не получится так, что не о чем рассказывать, поэтому остается только придумать, в каком формате лучше подать. И вместе с тем человечество еще очень мало знает о мирном атоме. Космос люди мечтали изучать с древних времен, а вот внутрь вещества заглянули совсем недавно. Для меня это тоже повод заниматься популяризацией науки — рассказать людям, как на самом деле выглядит атомная энергетика и почему ее не стоит бояться.

В эпоху, когда даже утюг ведет блог, грех не подписаться на «Луч». «ВКонтакте» и телеграм-канал — там мы такие же, только короче и с мемами.