«Золотая черепаха» — это международный фестиваль, который направлен на популяризацию темы сохранения живой природы. Помимо просветительской, экскурсионной и кинопрограммы, фестиваль славится конкурсом фотографии. В этом году «Росатом» объявил собственную номинацию — «Природа и биоразнообразие атомных городов». «Луч» поговорил с пятью победителями фотоконкурса и узнал, где в атомградах самая красивая природа, как научиться фотографировать и при чем здесь гражданская наука.

«Золотая черепаха» и атомные города

Фестиваль «Золотая черепаха» проходит в московской Новой Третьяковке с 17 октября по 14 декабря. «Росатом» в этом году стал титульным партнером фестиваля: при его поддержке проходит специальная номинация фотоконкурса — «Природа и биоразнообразие атомных городов». В ней участникам предлагали по-новому взглянуть на атомграды и показать, какой может быть живая природа вблизи индустриальных центров.

Работы на фестиваль принимались до 12 августа, а с 7 по 18 сентября проходило народное голосование, в котором мог поучаствовать любой желающий. Победительницу этого голосования и четырех победителей основного конкурса наградили в октябре в Москве, а всего жители атомных городов прислали на конкурс 1112 фотографий.

Пять победителей номинации «Природа и биоразнообразие атомных городов»:

- Дмитрий Федорако «Задумалась», Сосновый Бор;

- Константин Селиверстов «Эти глаза напротив», Глазов;

- Инна Горбунова «Песнь байбака», Нововоронеж;

- Денис Тимченко «Сальвадор Дали», Удомля;

- Ангелина Науменко «Водная змейка на пути к закату солнца», Балаково (победитель народного голосования).

«Фестиваль «Золотая черепаха» уделяет особое внимание российской природе, открывая зрителю уникальные заповедные уголки нашей страны. И в этом году мы решили предложить аудитории взглянуть на атомные города с необычного ракурса. Показать, что в них есть место уникальной природе, уникальным технологиям и уникальным людям», — отметила Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития».

Оператором конкурса выступила АНО «Энергия развития» (госкорпорация «Росатом»).

Константин Селиверстов, «Эти глаза напротив», Глазов

Я 30 лет работал на Глазовской мебельной фабрике. Недавно вышел на пенсию, и у меня стало больше времени на любимое увлечение — фотографию. Вообще, фотографировать я начал еще в детстве — это типичная история для многих детей моего поколения: мама купила фотоаппарат «Смена-8М», на который я и снимал, а затем, когда начал работать, приобрел первую зеркалку. Сейчас я фотографирую на цифровую камеру, реже — на телефон.

О конкурсе узнал, когда сразу несколько знакомых прислали мне на него ссылку и предложили поучаствовать. Решил, что это знак, и отправил снимок длиннохвостой неясыти, который сделал в феврале.

Как получился этот кадр? За городом у нас есть небольшой лес, и лет 10 назад я повесил там кормушку для птиц. Прошлой зимой туда прилетели две совы — правда, сфотографировать удалось только одну. Они остались там на весь сезон. Однажды я пришел к кормушке подсыпать еды, и в это время сова присела на дерево в стороне. Понаблюдал за ней и пошел глубже в лес — тогда в окрестностях появилась более редкая сова, и мне хотелось найти ее. А когда возвращался, оказалось, что сова прилетела и села прямо над кормушкой. Я подошел из-за дерева совсем близко и успел сделать несколько кадров.

В качестве орнитолога-любителя я наблюдаю за птицами, слежу за сезонным пролетом и за местными видами. Сотрудничаю с Удмуртским государственным университетом — отправляю фотографии и сообщаю о появлении в наших окрестностях редких видов. Например, сейчас идет осенняя миграция, и рядом с Глазовом иногда попадаются краснокнижные птицы.

За годы наблюдений у меня накопилась огромная база фотографий — в районе 240 видов пернатых при том, что всего в регионе зафиксировано около 300 видов птиц. Благодаря этому опыту я стал соавтором доклада на крупной орнитологической конференции, а сейчас работаю над аннотированным списком птиц Удмуртии.

То, чем я занимаюсь, называется гражданской наукой — это процесс, когда люди без специализированного образования, любители, помогают профессиональным ученым заниматься открытиями. Влился в это движение в 2019 году через проект iNaturalist: в нем нужно фотографировать птиц, животных, растения, насекомых — словом, живую природу. Эксперты — и российские, и иностранные — проверяют эти наблюдения и подтвержденные данные заносят в международную научную базу, которую впоследствии используют другие исследователи.

Заниматься гражданской наукой может каждый. Если человек интересуется природой, то он в любом случае что-то изучает для себя. Главное правило в этом деле — не навреди: нельзя пугать животных, идти на них в атаку с камерой. Нужно быть внимательным, изучать все, что видишь, и подмечать мелочи. Важно искать научный интерес даже в повседневности: например, у нас в Глазове очень много краснокнижных птиц и растений, но многие жители просто не обращают на это внимание.

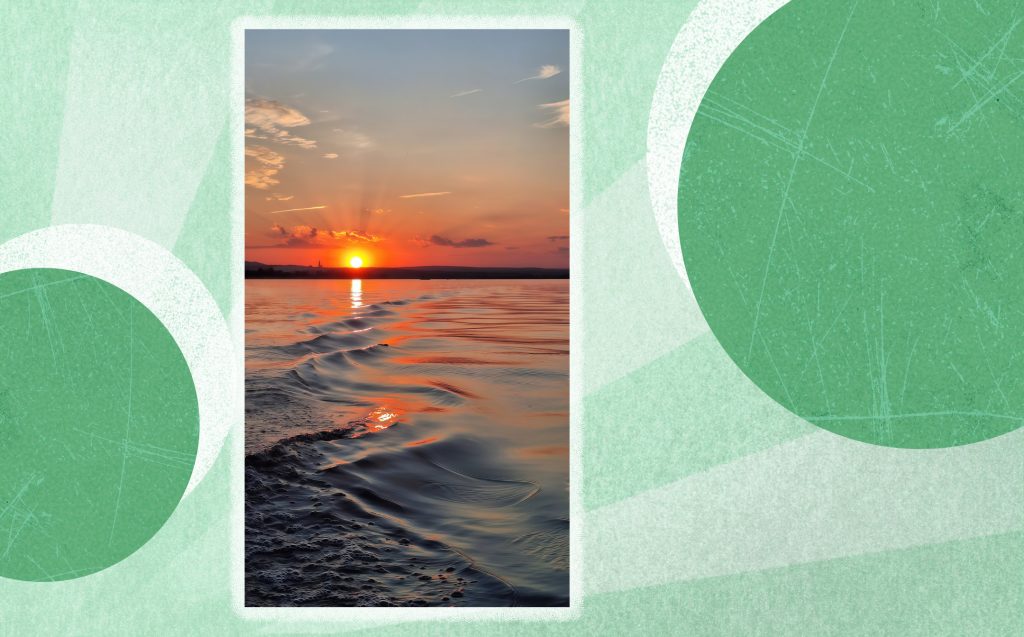

Ангелина Науменко, «Водная змейка на пути к закату солнца», Балаково (победитель народного голосования)

Я работаю на Балаковской атомной электростанции инженером-электроником, обеспечиваю эксплуатацию и обслуживание полномасштабного тренажера для обучения персонала. При этом всю жизнь занимаюсь творчеством: с детства рисую, пишу стихи. Для меня фотография — это способ сохранить мгновение и поделиться своим взглядом на мир.

Первых успехов я добилась еще в 2014 году: тогда заняла первое место на Всероссийском фестивале «Уникум» в номинации «Фотоискусство». В конкурсах «Росатома» тоже участвую не впервые: в 2018 году победила в Международном конкурсе детских фотографий «В объятиях природы» от фонда «АТР АЭС», благодаря чему побывала в Венгрии на мастер-классах известного фотохудожника Балинта Винце.

В марте 2024 года участвовала во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». Подарила другим участникам балаковские сладости, значки, а еще открытки с региональной символикой моей малой родины. Их я сделала сама: это были мои фотографии, на которые я наложила герб Балакова. А еще я привезла сувенир от Балаковской АЭС — его получила потрясающая девушка-фармацевт из города Конакри — столицы Гвинеи.

Сейчас мне особенно нравится макрофотография, пейзажи и репортажи. Фотографирую на смартфон и на фотоаппарат Nikon D5300. Однажды вечером каталась по Волге на лодке, и мне удалось поймать мгновение, когда по поверхности воды прошла волна, похожая на змейку. Этот кадр и решила отправить на конкурс: узнала о нем буквально за день до окончания приема работ и подала заявку в горящий дедлайн. Мне кажется, такие конкурсы — это отличный шанс поделиться своим творчеством и получить новый опыт.

Три моих совета новичку в фотографии:

- Рассказывайте историю кадром. Композиция — это не просто правило третей и ведущие линии, а способ направить взгляд зрителя и передать эмоцию.

- Краеугольный камень фотографии — это свет: куда он направлен, что он подчеркивает? Узнайте, каким он может быть и как с ним работать. Освойте «треугольник экспозиции» (ISO, выдержка, диафрагма), чтобы управлять светом в кадре.

- Фотографируйте как можно больше! Экспериментируйте с разными ракурсами и настройками, ошибайтесь и учитесь. Не надо думать, что только дорогая техника сделает вас мастером — тут важнее ваше умение видеть и чувствовать кадр, а не стоимость оборудования.

Дмитрий Федорако, «Задумалась», Сосновый Бор

Я живу в Санкт-Петербурге и работаю в компании по ремонту и обслуживанию автомобилей. Все свободное время я занимаюсь фотоохотой, а основное место съемки у меня — это Сосновый Бор и его окрестности. Выбрал его, потому что он находится вблизи от Санкт-Петербурга, водная акватория там богата уникальными водоплавающими и околоводными птицами. При этом территорий, где можно в свободном доступе сфотографировать птиц, становится меньше — люди начинают заходить туда, где их раньше не было. В этом году, к примеру, я сидел в засидке и вместо птиц увидел людей на сапах — они мешали и мне, и гнездующимся птицам.

Для меня фотоохота связана с изучением поведения птиц, и я стараюсь через художественную фотографию доносить до зрителей какие-то сокровенные моменты, которые недоступны обычному глазу человека. Для этого, конечно, нужны большие выдержка и терпение.

В этом году у меня был плавучий скрадок: небольшое укрытие из пенопласта, на который установлен тент. Сверху я накрыл его маскировочной сетью и обложил тростником — получается такой плавучий остров, из которого торчит только объектив. В таком скрадке, спрятанном в камышовых зарослях, летом мне удалось просидеть 10 часов. Правда, может быть тяжело: в жару укрытие плохо продувается, а в сильный ветер тент работает как парус, и скрадок качает на волнах и сносит.

Природу я любил с детства, но фотографировать начал в 2021 году: заболел коронавирусом, переосмыслил жизнь и, пока лечился и сидел дома, стал смотреть видеоролики и читать информацию про фото. Потом, когда пошел на поправку, начал выезжать в Сосновый Бор на съемки. Это очень красивая прибрежная территория, и у меня появились мысли: «Попробуй поснимать природу, понаблюдать на ней, подойти поближе!»

Теперь это переросло в уверенное пользование камерой, хоть я и самоучка в этом деле. Например, в прошлом году мою работу выделили на конкурсе «Первозданная Россия», а сейчас я победил в номинации «Золотой черепахи».

Три совета начинающим фотографам:

- Понять, что ты хочешь сфотографировать. Например, я называю свои фотографии сокровенными, потому что стараюсь фотографировать с близкого расстояния и показывать какие-то моменты из жизни животного в дикой природе.

- Не навреди своим поведением! Не мешай естественным процессам в природе. Если ты хочешь сфотографировать птицу в естественной среде, то надо просто сесть на одном месте и выжидать момента, когда птица поймет, что ты не представляешь опасности. Ни в коем случае нельзя за гнаться и пугать ее; нужно просто иметь терпение и надеяться на удачу. Конечно, бывает, что за весь выезд у тебя не получается ни одного хорошего кадра, но это не повод беспокоить животных и нарушать ход их жизни в дикой природе.

- Не бойся начинать снимать природу! Стартовать можно с простой, недорогой техники — я сам начинал с этого. Все приходит с опытом, и только с ним ты поймешь, надо тебе это или нет.

Инна Горбунова, «Песнь байбака», Нововоронеж

Я работаю в дирекции по проектам в Индии АО «Атомстройэкспорт». С 2002 по 2015 год ринимала участие в строительстве двух блоков АЭС «Куданкулам» непосредственно на площадке в Индии. Именно там меня заинтересовала фотография.

Индия — очень яркая, красочная страна, там много чудес, но особенно удивительна ее природа. Однажды, беседуя с коллегой о птицах нашего рабочего поселка, мы заинтересовались, сколько разных видов можно снять за одно утро. За пару часов сфотографировали около 15 видов на территории меньше 1,5 км2. После этого захотелось снимать дикую природу, особенно птиц, серьезно. Конечно, сначала это были простые кадры — в то время не было мастер-классов, где можно было учиться, в далекой индийской глубинке не было литературы, журналов, да и интернет тогда не был столь богат на эту тему.

Но мне повезло, что хобби разделил мой муж. Вместе мы старались улучшить наши фотографии, наблюдали за поведением птиц, придумывали разные фотоприспособления, устраивали укрытия, так называемые скрадки, чтобы не беспокоить моделей во время съемки. Я даже сшила палатку с рукавами для объективов. Сейчас похожие укрытия для охотников продаются на маркетплейсах, но тогда мы все изобретали сами — это был 2010 год.

В скрадках мы провели много рассветных часов. Это необыкновенно интересно — наблюдать за животными, когда они не беспокоятся, как будто попадаешь в зазеркалье. Так, например, мы узнали, как охотятся пеликаны. Оказывается, им помогают бакланы. Тяжелые неповоротливые пеликаны не могут нырять за рыбой, поэтому они громко хлопают крыльями по воде, загоняя рыбу на мелководье, где подхватывают ее своими клювами-ковшами. Одновременно бакланы ныряют под воду и также направляют рыбу в нужное место, не упуская при этом возможности пообедать.

Кроме того, мы стали вести учет сфотографированных птиц: в поселке и прилегающей к атомной станции территории зарегистрировали 136 видов.

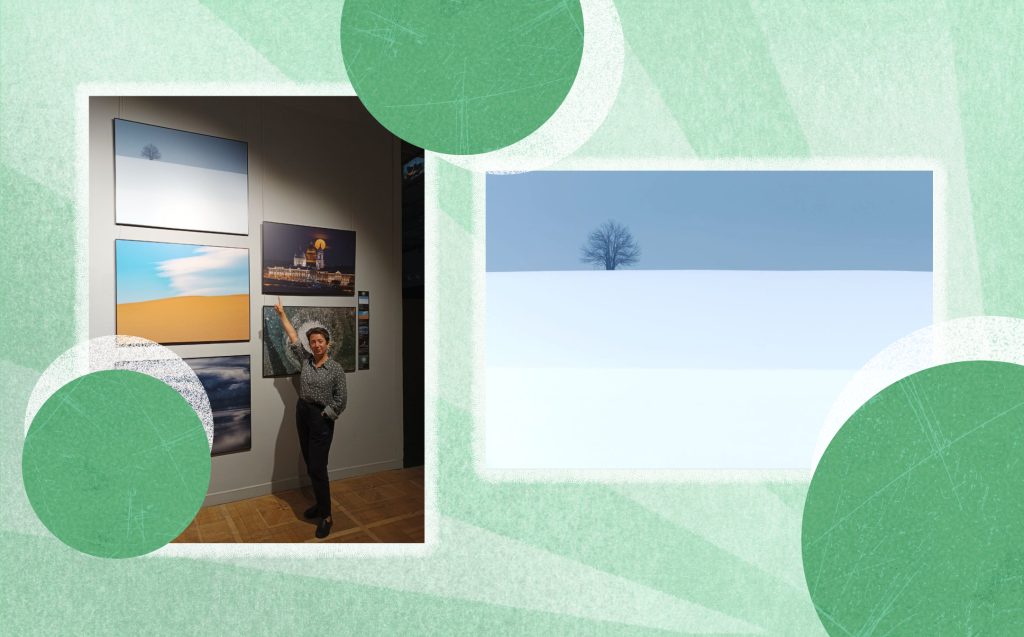

Со временем хобби полностью захватило нас. В отпуск мы стали выезжать в те локации, где много птиц или встречаются уникальные, эндемичные виды. Мы и сейчас не оставили увлечения. Например, в феврале специально отправились в Чувашию фотографировать редкую для наших мест ястребиную сову. Такие выезды полны приключений, знакомств с новыми увлеченными людьми, а иногда и сюрпризами. В этой же чувашской поездке я сфотографировала одинокое дерево в заснеженном поле. Кадр был сделан длиннофокусным объективом, из-за чего получился необычным, в стиле минимализма. На конкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна» он вышел в финал и попал на выставку.

За кадром с сурком, который в итоге победил на конкурсе «Золотая черепаха», мы специально ездили в окрестности Нововоронежа. Я назвала снимок «Песнь байбака»: мне представляется байбак (так по-тюркски называется обыкновенный сурок), поющий свою утреннюю охранную песню. Дело в том, что сурки при опасности издают громкий резкий свист. Сурок-часовой обычно стоит и свистит до последнего, предупреждая сородичей и давая им возможность укрыться. Однако из-за этого сам часовой зачастую становится добычей хищника, поэтому на эту «должность» в сурочьих семьях «назначают» в основном молодых холостых животных.

Для съемки я использую фотоаппараты и объективы Nikon.

Пять советов, как как замечать красивое:

- Для начала выйти на улицу и отключить интернет в смартфоне, использовать в нем только камеру.

- Если что-то зацепило, не только сфотографировать, но и проговорить про себя, что понравилось. Подробно описать себе детали, цвета, сюжет.

- Не смотреть только в одну точку перед собой, а подмечать окружение объекта, замечать дальний план.

- Слушать, что происходит вокруг.

- Больше ходить пешком!

Денис Тимченко, «Сальвадор Дали», Удомля

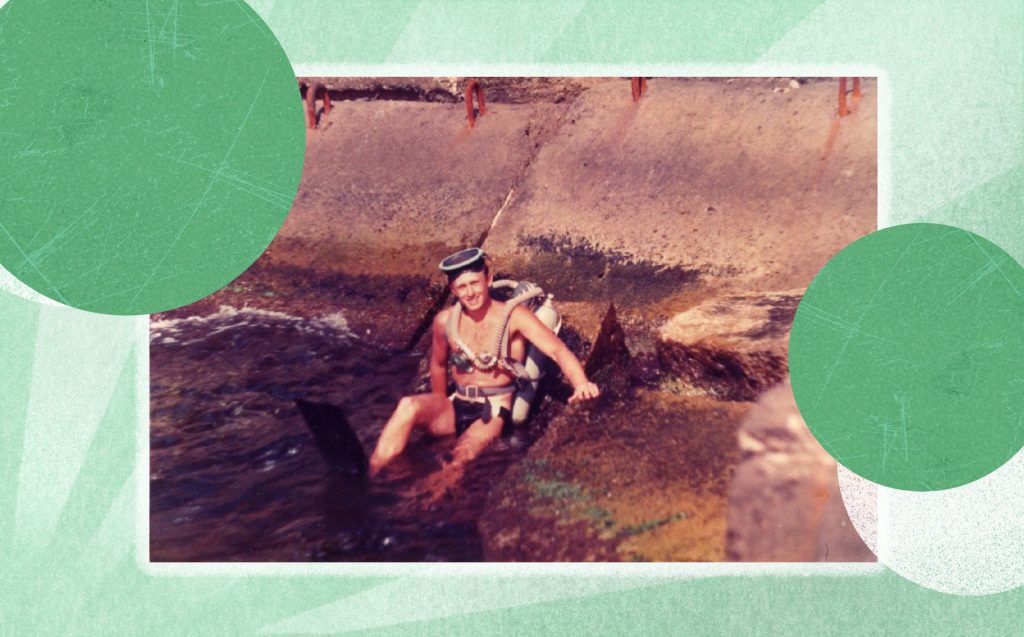

Я живу в Подмосковье, работаю в интернет-компании. Мое хобби — подводная и природная фотография, а основное ее направление — макрофотография морских и пресноводных обитателей. Нырять я научился еще в детстве, когда приезжал к бабушке в поселок у Черного моря. Как и сейчас, тогда морская живность вызывала во мне неподдельный интерес. Погружения с аквалангом открыли для меня новые горизонты для познания подводного мира. Я прочитал много книг, пересмотрел массу фильмов и телепередач о морских обитателях и первооткрывателях морских глубин.

Когда был студентом, мне случайно попалось объявление о продаже акваланга АВМ. Я помню, как повез его на Черное море в поисках места, где можно было заправить его воздухом и погрузиться. В Адлере у птицефабрики был автосервис и компрессорная при нем. Там нам удалось договориться о заправке с местным механиком, которого все звали Володя-Водолаз. Володя был человеком широкой души, очень общительный: он долго рассказывал нам о сложностях, которые могут возникнуть под водой, водолазные байки и анекдоты, но самое главное — он дал совет, где совершать свои первые погружения: на мысе Видном, где горные породы плавно уходили в воду.

Прошло много времени, и занятия дайвингом стали более доступными. Я повышал квалификацию дайвера и стал учился фотографировать. На первом сафари в Египте получил навыки правильного обращения с подводной техникой: наблюдал за работой известных подводных фотографов и слушал их советы. Совершенствовать технику приходилось постоянно, с каждой поездкой и с получением новых знаний.

Интерес к макрофотографии проявился после первого посещения Филиппин. Я познакомился с фотографом Владиславом Абрамовым, который показал мне снимки голожаберных моллюсков, коньков и креветок, сделанные им в Южно-Китайском море. Обратно я уже ехал с четкой целью снимать именно в этом жанре — подводное макро.

Недавно прошел обучение в фотоклубе, где научился важным моментам в природной фотографии: композиции, свету, правильности постановки кадров и другим аспектам, на которые судьи крупных конкурсов обращают внимание. Фотографирую камерами Sony, начинал с беззеркальных кроп-камер, в данный момент снимаю на фуллфрейм.

Летом по выходным мы с друзьями ездим нырять на озера и реки Тверской, Тульской и Рязанской областей. В Десногорске Смоленской области мне в первый раз показали пресноводных креветок, которые прекрасно размножаются в теплой воде Десногорского водохранилища — охладителя АЭС. Изначально мы хотели поехать за фотографией на конкурс именно туда, но планы поменялись, и мы выбрали озеро Удомля. У меня не было уверенности, что в нем есть пресноводные креветки. Каково было мое удивление, когда я узнал, что там водятся не только они, но и тиляпия — рыба, завезенная к нам из тропических африканских стран.

Пугала неизведанность места: я никогда там не нырял, не знал, куда ехать, с какого берега вставать. Мне помогли друзья, которые уже были в этих краях. Сфотографировать тиляпию мне не удалось, хотя история для фото была заготовлена: по легенде, название ей дал сам Аристотель, попробовав ее во время поездки в Египет (переводится как «такая далекая» — видимо, грек сожалел о том, что рыба водится только в Ниле). Зато мне повезло с пресноводными креветками!

Это был выезд на удачу, много факторов должно было сойтись: погода, доступность спуска к воде, прозрачность водоема (если вода будет мутной, то хороший кадр будет сложно получить). При этом самые лучшие работы в жанре природной фотографии, особенно подводной, в большинстве случаев рождаются спонтанно. Ты никогда не знаешь, какой сюрприз может ожидать тебя на земле или под водой, но каждый раз веришь в удачу. Главное — это поймать тот самый момент!

Советы начинающим? Смотрите, как фотографируют победители крупных конкурсов. Старайтесь придерживаться правил — их можно почерпнуть в процессе обучения, будь то мастер-классы, собственный опыт или бескрайний интернет. Самое главное — больше практики. Природа богата на сюрпризы, а макромир — это просто кладезь неизведанного. Это фантастический мир совсем рядом, просто его нужно разглядеть и с помощью фотографии донести до людей.