Каждый город — это живая лаборатория, где энергия людей превращается в формы и линии. В начале октября архитекторы из атомных городов приехали в Татарстан, чтобы увидеть, как создаются по-настоящему живые пространства, от набережных до дворов, и забрать с собой лучшие практики, идеи и «фишки» для своих территорий.

Татарстан — учебник по благоустройству

С 1 по 3 октября Татарстан был местом встречи тех, кто умеет видеть городское пространство не как набор улиц, а как живой организм, дышащий вместе с людьми. Здесь прошла ежегодная образовательная экспедиция для архитекторов и муниципальных команд из атомных городов России — мероприятие проекта «Городские экспедиции “Росатома“». На три дня 35 участников — архитекторы, градостроители и управленцы — превратились в исследователей, охотников за смыслами, ищущих формулу уютного города. Их маршрут пролег через Казань, Лаишево, Менделеевск и Альметьевск — города, каждый из которых стал отдельной страницей в дневнике этого путешествия.

Это было не просто профессиональное обучение, а погружение в городскую среду. Участники изучали, как пространство становится комфортным, как проект проходит путь от первой линии на плане до момента, когда жители наполняют его голосами и шагами.

Фокус экспедиции был выстроен вокруг всего жизненного цикла проектов, созданных по федеральной программе благоустройства комфортной городской среды, от идеи до эксплуатации. Вместе с экспертами Института развития городов Татарстана участники разбирали, как создаются объекты благоустройства, какие механизмы позволяют привлекать финансирование и как вовлекается бизнес в жизнь города.

«Это уже третья такая экспедиция, организованная департаментом по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом». Для нас важно создавать условия, чтобы специалисты администраций наших городов могли вынырнуть из повседневной рутины кабинета, увидеть реализованные проекты, «пощупать» руками материалы и получить практические советы по реализации и эксплуатации объектов городской среды. Это повышает насмотренность и положительно сказывается на внешнем облике муниципалитетов», — говорит Ксения Оралина, руководитель проекта «Городские экспедиции «Росатома»», заместитель директора проектного офиса ЧУ «Росатом Регионы».

Институт принимал гостей как старых друзей. Лекции перемежались с прогулками по дворам и набережным, обсуждениями прямо «на месте событий» — у новых общественных пространств, где жители встречаются, спорят, гуляют. Архитекторы отмечали, что в Татарстане каждое пространство будто продумано до последнего штриха, и этот подход — настоящая школа для тех, кто хочет строить города, наполненные жизнью.

Город на ощупь

Экспедиция стала мостом между регионами и поколениями архитекторов. Участники могли не только увидеть реализованные проекты, но и прочувствовать их «на ощупь»: пройтись по брусчатке, вдохнуть запах новой древесины, услышать шум детской площадки. Это был опыт проживания города, когда пространство перестает быть схемой на чертеже и становится частью человеческой повседневности.

Гостей впечатлило, что новые объекты — это не только плод фантазии архитекторов. Городские пространства не живут в отрыве от окружающей среды, и в Татарстане это хорошо понимают — вписывают благоустройство не просто в городской пейзаж, но и в жизнь его будущих пользователей.

«Мне понравилось общественное пространство около больничного комплекса в Казани, — рассказывает начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Заречный Михаил Палаткин. — Авторы проекта создавали общественное пространство совместно с докторами. Раньше это была депрессивная территория, заболоченная, заросшая кустарником. Теперь — благоустроенное пространство, которое выполняет функции реабилитации и лечения больных и доступно для посещения жителями микрорайона. Еще мне нравится подход Республики Татарстан к площадкам для людей с собаками: это не просто огороженная территория, а многофункциональная площадка, где комфортно не только собакам, но и людям».

В других случаях объект вписывают еще и в природную среду, да так, что даже архитекторов это впечатляет.

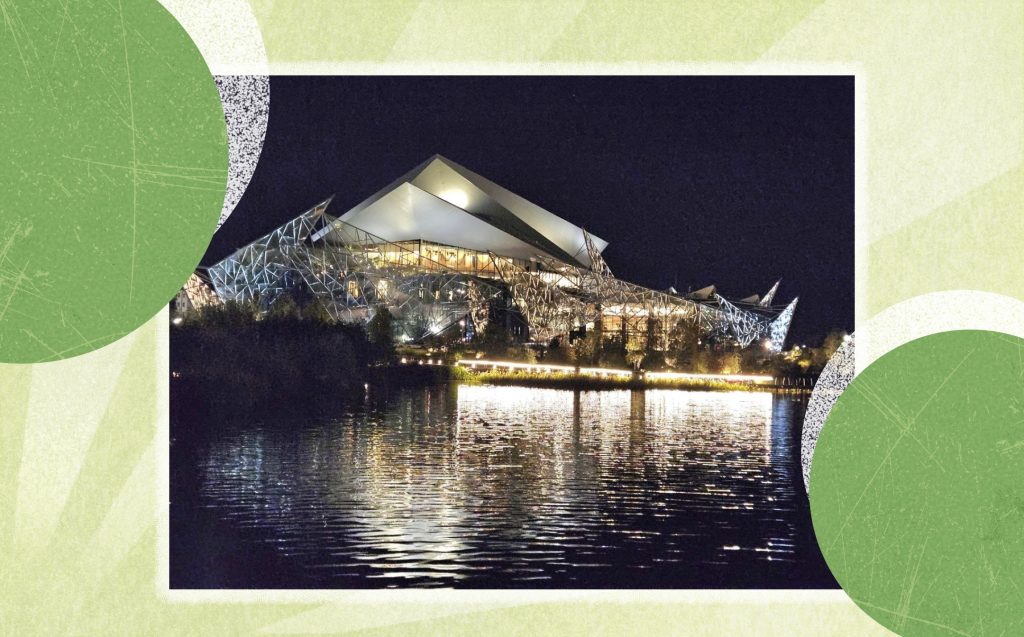

«Татарстан давно занимает лидирующие позиции в формировании общественных пространств, которые становятся примером для других территорий, поэтому, в принципе, мне понравилось там все, — отвечает начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации свердловского Заречного Александр Поляков на просьбу рассказать, что же в экспедиции было самым-самым. — Но все же отдельно выделю новый театр Камала в Казани, проект для которого создали именитые авторы — московское бюро Wowhaus и японское бюро известного архитектора Кенго Кума. В основу архитектурного облика театра было заложено природное явление, которое называется «ледяной цветок». Мне понравилась сама идея: по задумке авторов проекта, объект должен быть неразрывным с внешней средой. И архитектурный облик театра, и его внутреннее содержание меня впечатлили».

От идей к действиям

Логика маршрута экспедиции помогла увидеть и эволюцию решений — от первых наметок идей до готовых пространств, где живут люди. Татарстан в этом смысле как учебник по благоустройству, в котором на каждой странице свой стиль, но общий язык — забота о человеке. Поэтому кроме внешних архитектурных решений гости внимательно изучали и внутренние тонкости процесса, ведь участниками экспедиции были не туристы, а профи, которые работают как в кабинетах, так и «на земле». Им интересно не только, как все это было построено, но и как содержится сегодня.

«В Татарстане работает целый механизм по управлению созданными городскими пространствами — от выбора территорий для развития, проектирования и реализации проекта до их последующего содержания, — рассказывает заместитель главы по городскому хозяйству и строительству ЗАТО Трехгорный Татьяна Мушаева. — Созданы отдельные организации по управлению всеми новыми общественными пространствами — у нас таких нет, но это, думаю, наше будущее. Наверное, именно так должно быть в идеале».

«Сейчас реконструируемые пространства у нас находятся в эксплуатации у разных организаций, и содержание территории не является их прямой деятельностью, — объясняет Михаил Палаткин. — У них нет понимания, как развивать эти территории. Поэтому нам необходимо создать единую организацию, отвечающую за все общественные пространства — их содержание, эксплуатацию и развитие».

Отмечали все, вплоть до мелочей. «Идей очень много! — говорит Татьяна Мушаева. — Я море вопросов задавала, начиная от юридических, как, например, вшить в контракт нужные нам работы. Мне было интересно, какие строительные материалы они применяют, как заменяют малые архитектурные формы, когда приходит время, как чистят зимой от снега. Отдельный вопрос: как обеспечивают безопасность и как организовано видеонаблюдение. У нас же город закрытый, нам кажется, у нас охраняемый периметр, зачем нам городское видеонаблюдение? Но оно нужно для предотвращения вандализма, и эту систему в нашем Трехгорном необходимо развивать».

Пространства мечты

Татарстан стал площадкой живого обмена опытом, где можно было не только вдохновиться, но и понять, как реально внедрить лучшие практики в своих городах. Кроме управленческих решений, которые гости вместе с впечатлениями увезли домой, родились и новые архитектурные идеи.

«Мне очень понравился кампус Высшей школы нефти в Альметьевске, — рассказывает Александр Поляков. — Здание главного корпуса очень впечатляет! В архитектуре применены гнутое стекло и трубы, используемые в нефтегазовой отрасли для бурения и добычи. Все это придает фасаду необычный и очень современный вид. Рядом построены жилые дома для преподавателей и профессоров с квартирами, готовыми для проживания, как нам сказали, там даже столовые приборы в ящиках есть и шторы на окнах. Шикарный спортивный комплекс для студентов, корпуса общежитий, есть даже трехзвездочная гостиница. По примеру этого объекта в нашем Заречном можно было бы подумать над формированием подобного, только в области атомных технологий.

Если говорить о менее глобальных проектах, я привез из экспедиции идеи по реорганизации уже существующих городских пространств. Например, для нашего Заречного очень актуален вопрос парковок в жилых дворах: автомобилей у нас много, а парковок недостаточно. Я бы хотел предложить нашему городу новую парковочную стратегию: освободить дворы от транспорта, переместив его в подземные или многоуровневые парковки, а на их месте создать новые общественные пространства. Тот же подход применил бы и к главной городской площади: сейчас у нас там парковка, а я бы предложил перенести ее под землю, а на ее месте разбить парк».

А в Трехгорном татарстанский опыт может помочь уже прямо сейчас. Сегодня здесь преображается городской пляж на берегу искусственного пруда, и Татьяне Мушаевой было особенно интересно увидеть, как благоустроены в Татарстане пространства у воды — Кремлевская набережная, живописные пляжи Голубых озер, пляж «Камское море» и кинопоселок Семрук, где из декораций к сериалу «Зулейха открывает глаза» создали парк отдыха. «Для меня это было отдельно интересно, — говорит она. — Там я увидела конкретные архитектурные решения, которые мы обязательно будем использовать».

Общее сообщество — общее дыхание

Проект «Городские экспедиции “Росатома“» существует с 2019 года. За это время маршруты пролегли через Москву, Нижегородскую и Калужскую области. Причем для части делегации экспедиции — это продолжение долгосрочной работы, которая началась еще раньше. Главные архитекторы и заместители глав многих атомных городов прошли на кафедре управления наукоемкими отраслевыми и региональными проектами НИЯУ «МИФИ» обучение по программе профессиональной переподготовки «Методы и практики новой урбанистики». Тогда они тоже не сидели на месте, а изучали «живой» материал: в 2023 году, например, выезжали в Нижний Новгород и Выксу. И каждый регион для них — новая глава большой географии идей, где архитекторы из атомградов ищут ответы на вечный вопрос: как сделать среду не просто удобной, а родной.

«Мы путешествуем с такими экспедициями по большим городам. Понятно, что они в передовиках, и нам достаточно сложно применить их опыт на свой маленький закрытый город, — рассуждает Татьяна Мушаева. — Тем более что большие города нацелены на привлечение туристов, а у нас все это не сможет работать в таком контексте. Но ведь сегодня люди, в том числе наши жители, путешествуют! И, конечно, когда возвращаются домой, хотят, чтобы у нас было не хуже, чем там, где они побывали. Если мы будем мыслить шаблонами, нам этого не достичь. Поэтому основная идея этих экспедиций — выйти из зоны комфорта, глотнуть свежего воздуха, пообщаться с коллегами. А потом вернуться и попытаться новые идеи воплотить, ведь многое из того, что мы видели, возможно и у нас, если немного изменить свое мышление».

Так что экспедиции — это не просто командировки. Это путешествия за вдохновением и единством, где рождается профессиональное сообщество архитекторов — людей, которые смотрят на карту России как на общую мастерскую. Они делятся опытом, вдохновляют друг друга и возвращаются домой с чем-то большим, чем блокнот с заметками. Так рождаются не просто проекты — так рождаются новые смыслы для городов. Именно в этом суть «Городских экспедиций»: показать, что архитектура — это не про бетон и плитку, а про энергию перемен, которая движет людьми. Ведь создавая новые пространства, архитекторы фактически проектируют будущее — то, каким его увидят жители через десятилетия.