18 апреля в Театре музыки, драмы и комедии города Новоуральска состоялась премьера исторической драмы «Семнадцать мгновений весны». Сходили на спектакль, поговорили с режиссёром-постановщиком и увидели Штирлица в раздумьях на сцене.

«17 мгновений весны» — это культовый роман Юлиана Семёнова, который стал основой для одноимённого телесериала, полюбившегося зрителям. В центре сюжета — советский разведчик Штирлиц, который в Великой Отечественной войне сражается не только с врагами на фронте, но и с внутренними демонами.

Начало под звук перебора струн

Позади — зал, впереди — маленькая сцена, буквально в нескольких шагах от первого ряда кресел. Оркестровая яма пуста. В центре сцены — каменный блок, небольшая комната с одной открытой стеной. В комнате под потолком висит холщовый мешок, заменяя собой боксёрскую грушу. Как гласят слова Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Очень уж напоминают декорации спектакля образы из знаменитого стихотворения Бродского.

Вместо звонка-приглашения в зрительный зал — звук перебора струн на гитаре. Постановка начинается. Начинается неожиданно, всё больше напоминая спланированный перфоманс. Декорации перестают быть статичным фоном и идут в бой — рассказчик Юлиан Семёнов в исполнении артиста театра Никиты Воробьёва наносит удары груше. Груша так и норовит вырваться из блёклого бетонного блока.

В зале слышен только звук проводки — эффект от лампы на столе рассказчика — да скрежет моей ручки о бумагу, который наверняка спровоцировал чьё-нибудь раздражение. Извините, работа такая.

Рассказчик перемещается и, ровно как и я, пишет что-то на печатной машинке. Знаю это чувство: год назад в санкт-петербургском музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского мне удалось напечатать любимое стихотворение, клацая по клавишам старой машинки. Функциональность печатной машинки в очередной раз доказывает, что декорации и реквизит — не просто «мишура» в этом спектакле.

Особый герой на сцене — свет. В зависимости от эпизода и настроения свет то жёсткий холодный, то тревожный жёлтый, то спокойный тёплый. Чем ближе действие к кульминации, тем больше света распространяется по сцене.

Примечательны и переходы между действиями: в камерный зал выходят близнецы-мимы с белыми лицами, они переворачивают бетонный блок и меняют комнаты, нечто подобное я видела только в Екатеринбурге. Интерактив на этом не заканчивается: с экрана на комнату проецируются записи с выступлениями Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и других исторических личностей. Место и время действия также впечатываются в голую бетонную стену с помощью проекции.

О режиссёрской задумке и кожаных пальто

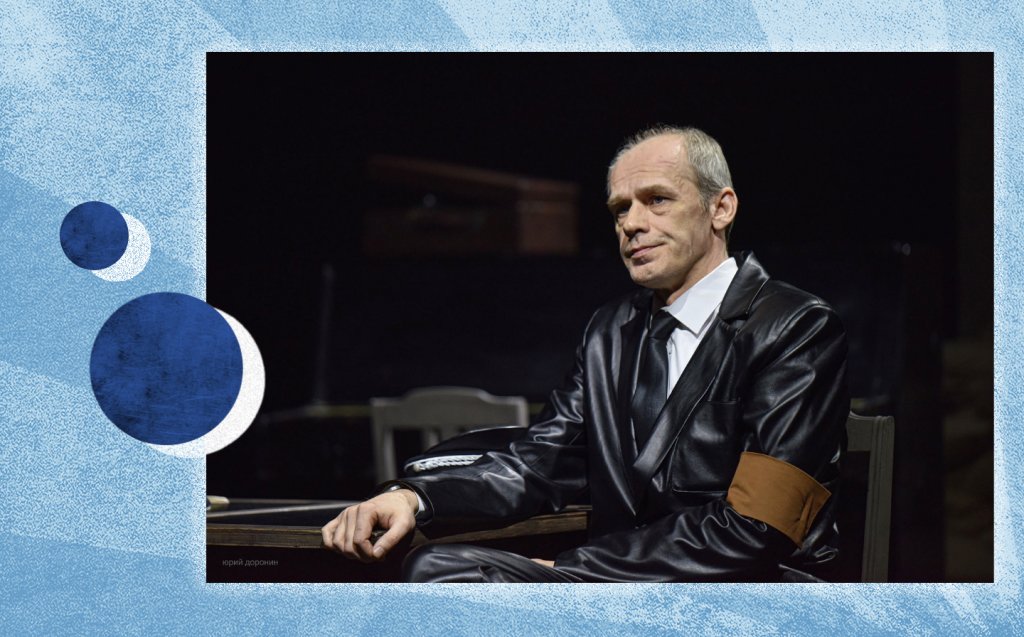

Автором инсценировки и режиссёром-постановщиком выступил Антон Зольников — режиссёр, актёр, педагог и мастер курса специализации «режиссёр драмы» в Екатеринбургском государственном театральном институте.

«Для меня очень важно, чтобы в спектакле были документальные кадры, где показаны верхушка рейха и то, что они говорили о других нациях. Нельзя забывать, какая у них была программа. Акцент на том, что важно помнить и не забывать об ужасах войны. Потому что без прошлого нет будущего», — говорит Антон Зольников.

Героям тесно: пространства на сцене еле-еле хватает, хоть оно и не обременено лишними деталями. Показательна и работа с антуражем — детали выделяются, становясь не просто частью постановки, а предметом для действия. Старое радио издаёт помехи, на кожаном чемоданчике остались следы.

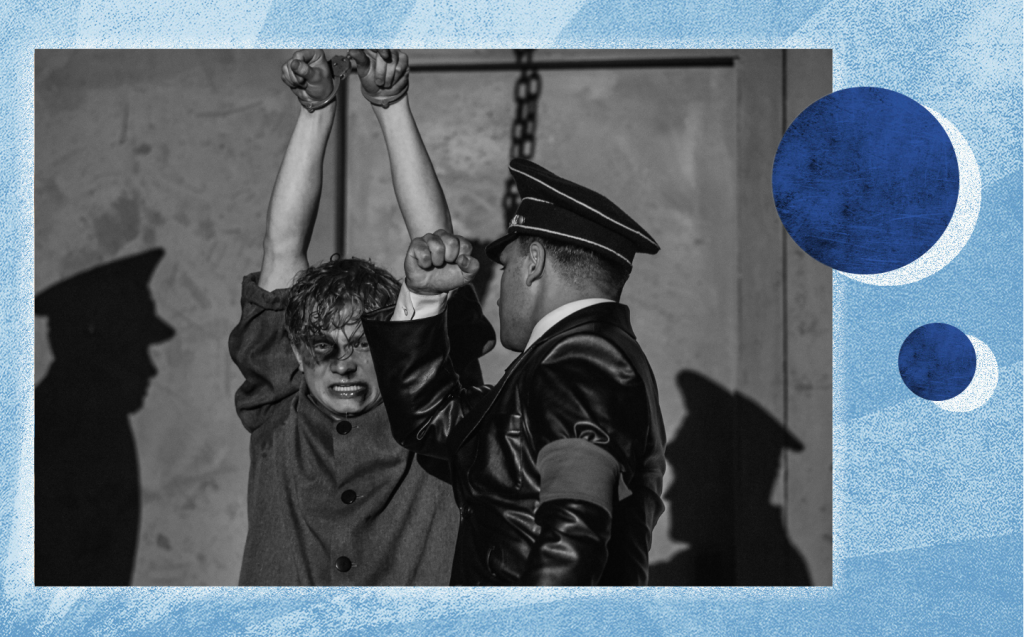

Интересен и подход художника по костюмам: хоть в постановке и нет разделения на добро и зло, зато есть наши и немцы, и только Штирлицу удаётся мастерски быть по обе стороны. Немцы — в кожаных пальто, строгих костюмах, с модными причёсками и зализанными назад волосами. Наши — в простой одежде без изысков. Этакая антитеза. Грим правдоподобен: засохшая грязь на лице, синяки под глазами — всё это плоды труда гримёров и визажистов.

Новоуральский Штирлиц

Штирлиц в исполнении Евгения Недокушева — человек сосредоточенный, молчаливый и измотанный не только обстоятельствами, но и собственными размышлениями. Это собирательный образ многих русских разведчиков, которым пришлось внедряться в нацистскую среду. Но и Штирлиц не всемогущ — такой многоликий герой оказался бессилен защитить близких.

«Во время подготовки к постановке я читал интервью Юлиана Семëнова. Он поехал в Западную Германию и взял интервью у Карла Вольфа. Тот самый генерал Вольф, который вёл переговоры с Западом, настоящий исторический персонаж. Этот генерал был осуждён на Нюрнбергском процессе в 1945 году, у него должно было быть пожизненное заключение, но спустя восемь лет его помиловали и отпустили. Семёнов приехал в Западную Германию в конце 70-х годов брать интервью.

Бодрый 80-летний старик Вольф говорил Семёнову, что не отказывается от идеалов нацизма и до сих пор считает Фюрера великим человеком. Что ещё пройдёт время и восстанут новые борцы, вот так открыто высказывался.

Поэтому считаю этот роман своего рода “предупреждением” нашему времени», — так Антон Зольников готовился к предстоящей премьере, сверял факты и читал автобиографию.

«Погибать, так с музыкой»: роль аранжировки в спектакле

Для спектакля музыку и аранжировку написал Александр Жемчужников — композитор и руководитель молодёжной секции Уральского отделения Союза композиторов РФ.

«Вся музыка написана мной. Конечно, под влиянием советской музыки, чтобы было ощущение теплоты и душевности. Главная тема “Семнадцати мгновений весны” звучит в финале, из мотива этой же песни сделан и театральный звонок — звук перебора струн», — рассказывает о результатах своего труда Александр Жемчужников.

Посреди постановки о военных годах слышится современный аккомпанемент.

«Современные аранжировки, вот это вообще всё… Мы с Антоном Зольниковым обсуждали эту историю, получилось так, что законом запрещена любая нацистская символика. В театре было принято решение, что это будет абстрактная история, вне времени. Соответственно, раз она вне времени, то мы позволили себе немного приблизить музыку к нашему времени», — так Александр комментирует необычный эксперимент.

«Коммуникация с композитором складывалась очень хорошо, для меня это была первая совместная работа. Давно хотелось поработать с Александром Жемчужниковым. Он сразу откликнулся и подключился. Музыкальная тема “Семнадцати мгновений весны” идёт сквозной линией через весь спектакль. Потом возникли другие темы. Я попросил сделать современный «парафраз»: есть песня In der Nacht is der Mensh nicht Bern alleine из фильма «Девушка моей мечты» в исполнении Марики Рёкк, у нас эту композицию спела актриса Татьяна Мережникова. Кстати, эту же песню поёт Александр Кандалинцев в кульминации своей роли», — отзывается Антон Зольников о совместной работе.

Блиц с режиссёром

— Почему именно это произведение?

— Много параллелей и ассоциаций с сегодняшним днём. История страны как будто сделала виток, произведение очень ярко звучит в наших реалиях.

— Как часто будут показывать спектакль?

— Всё зависит от того, как его примет зритель. Хочется, чтобы спектакль жил и «попадал» в современного зрителя.

— Какую аудиторию ожидаете увидеть?

— При постановке я делал основной акцент на молодёжь, не на старшее и даже не на среднее поколение. Очень важно, чтобы современная молодёжь была в контексте истории нашей страны и нашей войны.

— Что за песня — «Семнадцать мгновений апреля» — звучит в постановке?

— В конце романа, когда Штирлиц уже переправил Кэт через границу и возвращается в Берлин, он слышит по радио в машине «Семнадцать мгновений апреля останутся в сердце твоём». И поёт эту песню реальный персонаж, многогранная актриса. Я и подумал, что нужно услышать эту песню. Оказывается, Юлиан Семёнов эту песню выдумал. И мы с Александром эту песню воссоздали, оттолкнувшись от строчки в оригинальном романе.